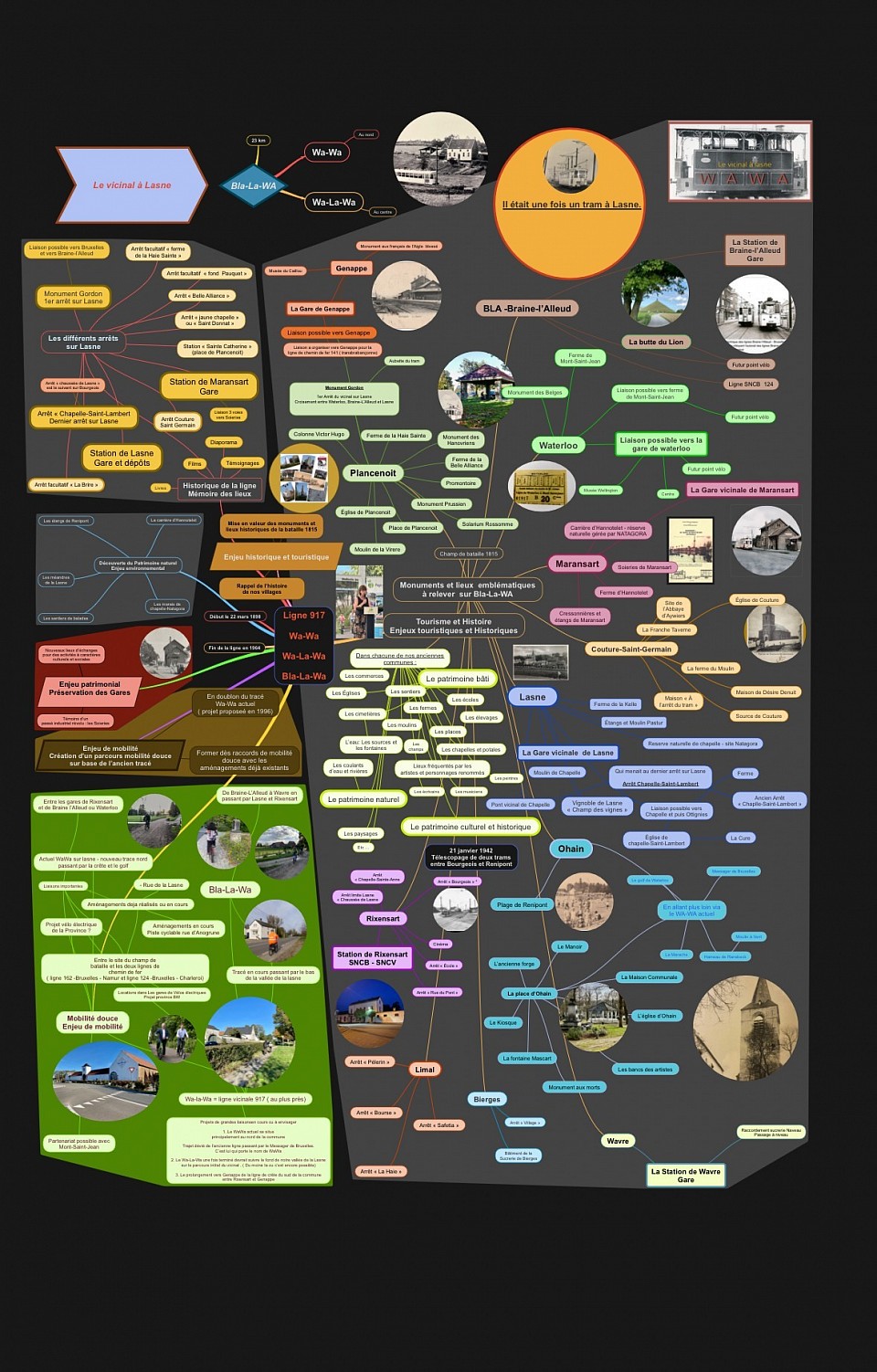

Patrimoine et Tourisme à Lasne

Chez nos voisins vers Wavre

Nous découvrons un document interressant qui montre que la réflexion portée sur notre tronçon a Lasne se porte ailleurs aussi notamment sur la partie Limal- Bierges et Wavre . Très intéressant : voir le Trimestriel de Juillet 2021 des chemins du rail

Récemment, j’ai pris connaissance de l’appel lancé par Stéphane Bern en faveur de la préservation du patrimoine, y compris en dehors des grandes agglomérations. Cette année, Stéphane Bern s’est rendu à Waterloo pour commenter la reconstitution de la Bataille de Waterloo. Son discours aurait tout autant pu s’appliquer à la sauvegarde de notre patrimoine local.

Dans le contexte actuel, il demeure néanmoins complexe de déterminer les projets prioritaires. En établissant ces priorités, il convient de souligner que les églises bénéficient déjà d’un certain accompagnement et d’une bonne gestion grâce aux fabriques d’église bien que, à Ohain, bâtiment classé, les coûts restent particulièrement élevés pour la restauration de la tour Sarrazine datant du XIIe siècle. Ailleurs , Il est, à notre sens, urgent de mobiliser les ressources nécessaires à la préservation des deux gares vicinales ainsi que du moulin d’Argenteuil, qu’elles proviennent de la Région, de la Commune ou du secteur privé.

La mise en valeur des deux gares et la mise en place d’un parcours sécurisé à mobilité douce .

Nous avons observé un vif intérêt lors des journées d’exposition ainsi que durant les visites scolaires pour le thème du Vicinal.

Le parcours du vicinal, combiné au parcours de la Lasne pour l’aspect environnemental, représente un outil remarquable pour illustrer et raconter l’histoire de Lasne.

La Défense de son patrimoine est essentiel pour une communauté .

Stephane Bern appelle à protéger notre patrimoine rural souvent oublié mais combien important

Cliquez sur le lien qui suit pour entendre son appel qui vaut bien sûr aussi pour nos villages

L’ancienne gare vicinale de Lasne dans la station! Un noeud de communication important sur le parcours touristique lasnois

Et Demain ? Une nouvelle vision touristique pour le Brabant wallon.

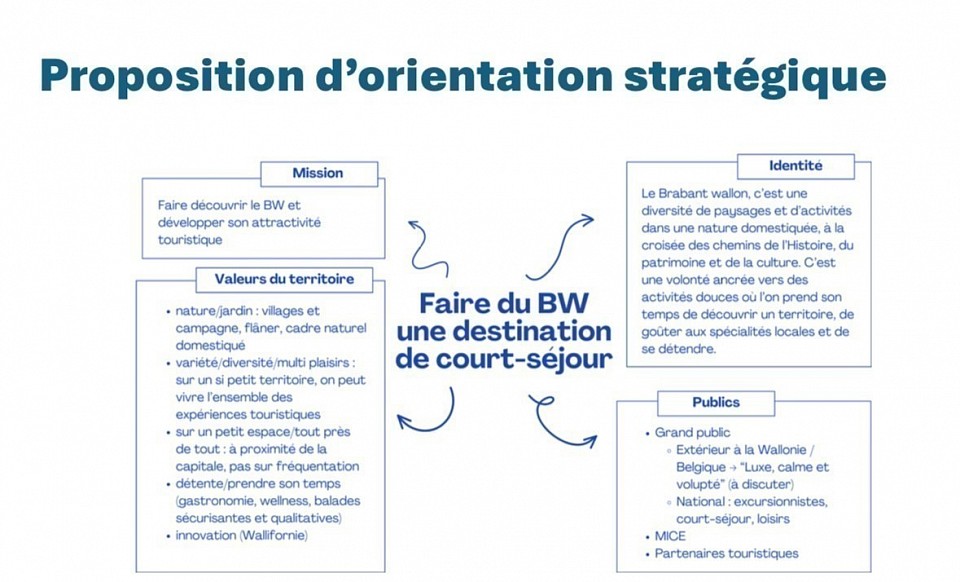

Un nouveau cap est fixé pour le Brabant Wallon 2025-2030

Découvrez les grandes lignes de la toute nouvelle stratégie pour le Brabant Wallon.

Présentée lors de la réunion « Tourismez-vous 2025 », la stratégie 2024-2030 ouvre la voie à un Brabant wallon plus slow, diversifié et qualitatif, fidèle à son identité. Elle s’appuie sur cinq axes concrets : des expériences marquantes, des infrastructures douces, un tourisme d’affaires durable, l’innovation locale et un accueil chaleureux. L’objectif ? Faire du BW une destination qui surprend, inspire et valorise fièrement ses valeurs !

voir le site de Wallonie Tourisme

D’autres acteurs du tourisme nous ont déjà fait part de leur intérêt pour travailler sur ce sujet . Des partenariats sont possibles

Que pensez-vous de la stratégie proposée par les Maisons du tourisme ? Pour nous il existe une opportunité pour développer un tourisme doux axé sur la mobilité douce permettant de découvrir notre région mais aussi un plus pour étendre la lecture du champ de bataille 1815 en découvrant les monuments et les lieux de bataille le long du parcours du vicinal ————————————————————-— ( cliquez sur page 2 et 3 en fin de cette page pour compléter ce sujet)

Les Balades à Lasne .

Vous trouverez ici et là des panneaux indicateurs (voir photo) signalant de petits circuits accessibles. Par ailleurs, l’ASBL Lasne-Nature publie des livrets de balades, sans oublier les diverses applications telles que Totemus ou Trail, qui offrent des circuits thématiques. Ces sentiers représentent un patrimoine précieux qu’il convient de préserver et d’entretenir pour les générations à venir.

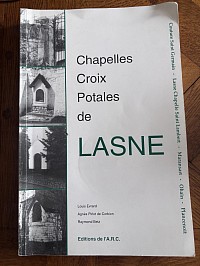

Lasne abrite de nombreuses chapelles et potales qui ont marqué la vie des villages et hameaux. Ce patrimoine constitue un élément précieux à préserver pour l’histoire locale.

De nombreuses publications, tant imprimées que numériques, traitent de ce sujet.

Je ne saurais omettre de mentionner l’ouvrage Chapelles, Croix, Potales de Lasne, publié en 1993 par les éditions de l’A.R.C, sous la direction de Louis Evrard, Agnès Pirlot de Corbion et Raymond Betz.

Séjour touristique

Une autre manière de découvrir la commune c’est de profiter des logements offerts dans la région .

Trésors wallons : Lasne, le patrimoine historique par Guy Focant

Trésors wallons : Lasne, un patrimoine historique d’exception

Guy Focant

Située aux portes de Bruxelles, dans la province du Brabant wallon, la commune de Lasne constitue un véritable écrin de verdure. Elle possède un patrimoine immobilier d’une richesse remarquable, comprenant dix-neuf biens classés.

Le village tire son nom de la Lasne, un petit cours d’eau d’origine celtique signifiant « rivière aux eaux calmes ». Cette entité regroupe plusieurs anciens villages datant des XIe et XIIe siècles : Ohain, Couture-Saint-Germain, Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, Maransart et Plancenoit. Chacun a su conserver son identité, son charme et ses spécificités. Lasne est jumelée avec Azay-le-Rideau en France et Abbeville aux États-Unis. Son patrimoine, riche et diversifié, compte dix-neuf biens classés monuments ou sites, dont plusieurs figurent à l’inventaire du patrimoine.

——-L’église Sainte-Gertrude à Lasne, édifice de style néoroman, fut construite en 1881 par l’architecte Félix Vandewiele.

Voir photo 2 dans le tableau ci-dessous.

——-L’ancienne abbaye cistercienne d’Aywiers remonte à environ 1195, avec la fondation d’un prieuré aux Awirs (Flémalle), en province de Liège. En 1215, l’abbaye s’installe à Couture-Saint-Germain, sur un site isolé en pleine nature, au confluent de deux ruisseaux, conforme aux exigences de la règle de Cîteaux. Ce choix permettait l’installation d’un moulin assurant l’autonomie de la communauté. Les différentes phases de construction reflètent l’histoire mouvementée du Brabant aux Temps modernes. Après avoir été pillés à la fin du XVe siècle, les bâtiments conventuels furent restaurés entre 1545 et 1565 sous l’abbatiat de Marguerite de Marbais. La destruction durant les guerres de Religion (1562-1598) contraignit la communauté à se disperser. Pillée à nouveau sous Louis XIV, l’abbaye fut reconstruite sous les abbatiats de Placide Buisseret puis d’Éléonore d’Harvengt. Vendu en plusieurs lots comme bien national à partir de 1796, le site fut ensuite abandonné, les bâtiments conventuels détruits pour récupérer les matériaux, et les locaux transformés à des fins agricoles ou résidentielles. Le périmètre de l’abbaye est toujours délimité par de hauts murs, accessibles par la porte Saint-Benoît au nord et la porte Sainte-Lutgarde au sud.

Voir photo 3 dans le tableau ci-dessous.

Photo 3 de l’ancienne abbaye d’Aywiers. Guy Focant

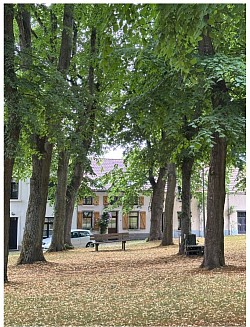

——-Ransbeck, une place pittoresque autrefois dotée d’une mare, se compose aujourd’hui d’une aire herbeuse plantée de tilleuls et bordée de bâtiments datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Sur tout le côté est, aux numéros 10 et 11, s’élève un ensemble éclectique en briques et calcaire. La place de Ransbeck est classée site depuis 1990.

Voir photo 5 dans le tableau ci-dessous.

———Le village d’Ohain, perché sur une butte, abrite l’église Saint-Étienne, un édifice majeur en briques, calcaire gréseux, grès ferrugineux et calcaire. Elle comprend une tour occidentale, trois nefs, un chœur polygonal et deux sacristies. Les parties basses datent de la fin du XIIe ou début du XIIIe siècle (époque romane tardive), tandis que les niveaux supérieurs sont gothiques (fin XVe ou début XVIe siècle). La tour est classée monument depuis 1936, et l’ensemble de l’église avec ses abords immédiats est inscrit comme site depuis 1962. Au centre de la place du village, un kiosque à musique octogonal, construit à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, est classé avec la place depuis 1959.

Voir photo 5 dans le tableau ci-dessous.

———Le kiosque à musique de la place communale d’Ohain.

Le presbytère de Maransart s’élève sur deux niveaux dégressifs et compte cinq travées. Ses baies sont rectangulaires et la porte est ornée d’un motif feuillagé. Au-dessus, une élégante potale en calcaire de style gothico-Renaissance, datée du début du XVIe siècle, provient probablement de l’abbaye d’Aywiers.

Voir photo 6 dans le tableau ci-dessous.

——-Sur les traces de 1815

Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo se déroule dans l’actuelle province du Brabant wallon. Contrairement à ce que suggère son nom, les combats ne se sont pas tenus sur le territoire de la commune de Waterloo, mais plus au sud, sur celui des communes actuelles de Lasne, Braine-l’Alleud et Genappe. Cette bataille se conclut par la défaite décisive de l’armée française. Dès quelques années après les événements, les premiers monuments nationaux apparaissent aux abords des champs de bataille, imposants et chargés de symboles, érigés à l’initiative des vainqueurs. Par la suite, une série de plaques et stèles commémoratives rendent hommage à l’Empereur et aux soldats français. La plupart de ces monuments datent de la seconde moitié du XXe siècle et témoignent d’un devoir de mémoire perpétué par plusieurs associations napoléoniennes.

Voir photo 7 dans le tableau ci-dessous.

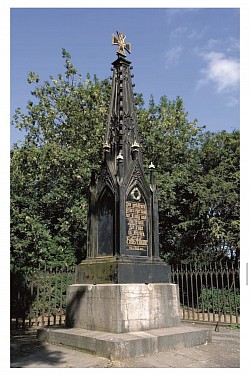

———Le monument aux Prussiens, situé au nord de Plancenoit, présente un style néogothique marqué. Composé d’une flèche de fer peinte reposant sur un soubassement en pierre bleue, il honore les soldats prussiens tombés lors de la bataille de Waterloo. Érigé en 1818 pour célébrer les exploits des troupes de Blücher, il se trouve à l’emplacement où une batterie française aurait infligé de lourdes pertes aux Prussiens. Le monument est surmonté d’une croix de fer, décoration créée en 1813 par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III. On peut y lire (traduction) : « Aux héros tombés, le roi et la patrie reconnaissants. Ils reposent en paix. Belle-Alliance. 18 juin 1815 ». L’appellation « Belle-Alliance » est caractéristique, car c’est sous ce nom que les Prussiens désignent la bataille de Waterloo. La croix fut abattue en 1832 par des soldats français venus soutenir l’armée belge lors du siège d’Anvers. Le maréchal Gérard, ayant combattu les Prussiens en 1815, fit cesser ce vandalisme et fit rétablir la croix au sommet du monument. La dernière restauration date de 1997.

Voir photo 8 dans le tableau ci-dessous.

———Le monument aux Hanovriens, érigé en 1818, prend la forme d’une pyramide tronquée portant des inscriptions sur plusieurs faces. Cette stèle commémore la King's German Legion, une légion de l’armée britannique composée de bataillons hanovriens ayant émigré en Angleterre après l’invasion du Hanovre par les troupes françaises. Une inscription en allemand signifie : « En souvenir de vos compagnons d’armes, qui dans la bataille à jamais mémorable du 18 juin 1815 moururent ici en héros. » À l’est, une inscription en anglais indique : « En mémoire des compagnons d’armes qui sont glorieusement tombés en ce mémorable dix-huitième jour de juin 1815. » Les faces nord et sud énumèrent les noms d’officiers de plusieurs régiments ayant également perdu la vie en ce lieu.

Voir photo 9 dans le tableau ci-dessous.

———Le monument français dit de l’Aigle blessé et la stèle des soldats polonais. Conçu par le sculpteur Jean-Léon Gérôme à l’initiative de trois particuliers, ce monument fut inauguré le 28 juin 1904 à l’endroit supposé de la dernière position tenue par le dernier carré de la Garde impériale, où le général Cambronne aurait prononcé son célèbre mot. L’Aigle blessé rend hommage aux soldats français tombés au combat, sans célébrer la défaite de Napoléon. Sur le socle, portant la dédicace « Aux derniers combattants de la Grande Armée », figurent les noms des grandes victoires napoléoniennes. À ses pieds, une stèle dédiée aux soldats polonais fut inaugurée le 18 juin 1990 par l’Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens, en collaboration avec l’armée polonaise. Elle commémore le sacrifice de l’escadron de chevau-légers à Waterloo, ornée d’un aigle coulé en Pologne et portant l’inscription : « Aux officiers, sous-officiers et soldats de l’escadron polonais tombés à Mont-Saint-Jean le 18 juin 1815. Forces armées polonaises. ACMN ».

Voir photo 10 dans le tableau ci-dessous.

——-La colonne Victor Hugo. En 1911, à l’occasion du cinquantième anniversaire du séjour de Victor Hugo à Mont-Saint-Jean, l’historien Hector Fleischman et le peintre militaire Maurice Dubois initièrent l’érection d’un monument commémoratif visant à associer le souvenir de la bataille de Waterloo à celui du grand écrivain. Connu pour ses célèbres vers « Waterloo, morne plaine », écrits en 1852, Hugo ne visita toutefois le champ de bataille qu’en 1860, lors d’un séjour de deux mois à l’hôtel des Colonnes, où il acheva la rédaction des « Misérables ». Les architectes Manuel Ley (France) et Jean Verhoeven (Belgique) conçurent le monument dont la première pierre fut posée le 22 septembre 1912. Les travaux, interrompus par la Première Guerre mondiale, reprirent en 1954 et l’inauguration eut lieu le 24 juin 1956. La colonne, haute de 18 mètres, repose sur un piédestal au sommet d’un petit escalier. Sa face ouest est ornée d’un médaillon représentant Victor Hugo, œuvre du sculpteur Victor Demanet. Sur la face sud, une plaque porte l’inscription suivante : « Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux idées. » Cette phrase est extraite d’un discours prononcé par Victor Hugo au Congrès de la paix à Paris, le 22 août 1849.

Voir photo 11 dans le tableau ci-dessous.

——-La Lasne, notre fil bleu. Avec la ligne rouge du vicinal, ces deux éléments tissent une trame commune entre nos cinq villages fusionnés. Nous nous engageons à les préserver et à les valoriser pour les générations futures.

Photo 12